Pourquoi s’intéresser à l’accompagnement de la fin de vie ?

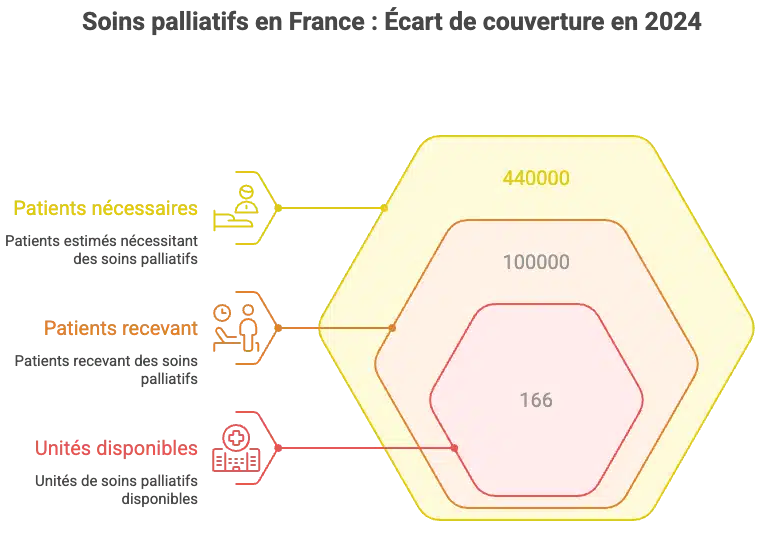

La fin de vie n’est pas uniquement une question médicale. L’accompagnement de la fin de vie implique des dimensions humaines, psychologiques et spirituelles. Avec le vieillissement de la population, ces besoins explosent. En 2024, plus d’un cinquième des Français avait 65 ans ou plus et près de 70 % des décès concernaient des personnes de plus de 75 ans . Or, seuls 50 % des besoins en soins palliatifs sont couverts : environ 190 000 patients en bénéficient, alors que 440 000 en auront besoin en 2035. Cette pénurie est un défi mais aussi une opportunité : pour les soignants, les travailleurs sociaux, les bénévoles, et toutes les personnes en reconversion qui veulent donner du sens à leur métier. Se former à l’accompagnement de la fin de vie, c’est donc répondre à une urgence sociale et humaine.Comprendre l’accompagnement de la fin de vie : concepts et réalités

Des soins palliatifs à la culture palliative

Les soins palliatifs regroupent les soins destinés à améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies graves ou terminales. L’objectif est de soulager la douleur et de préserver la dignité. La loi de 1999 en a fait un droit pour tous les citoyens. Mais l’accompagnement ne se limite pas à l’aspect médical. La « culture palliative » insiste sur la prise en compte des émotions, des besoins sociaux et spirituels, de la volonté du patient et de la présence des proches. C’est une vision globale qui réinscrit la fin de vie dans un continuum de vie et non comme une simple attente de la mort. Lire cet article : L’homme étoilé : l’infirmier qui transforme les soins palliatifs en bulles d’amourAccompagnement de la fin de vie : des besoins de plus en plus grands

La fin de vie désigne toute situation où l’espérance de vie est limitée, souvent quelques semaines ou mois. L’accompagnement, lui, englobe les soins médicaux, le soutien psychologique, l’aide sociale et la présence humaine. Il peut avoir lieu en unité de soins palliatifs, en EHPAD ou au domicile du patient. Le paradoxe est frappant : 8 Français sur 10 souhaiteraient mourir chez eux, mais la majorité des décès ont encore lieu à l’hôpital. Ce décalage met en lumière le manque d’alternatives et la nécessité de renforcer l’accompagnement de proximité.Les directives anticipées et la personne de confiance

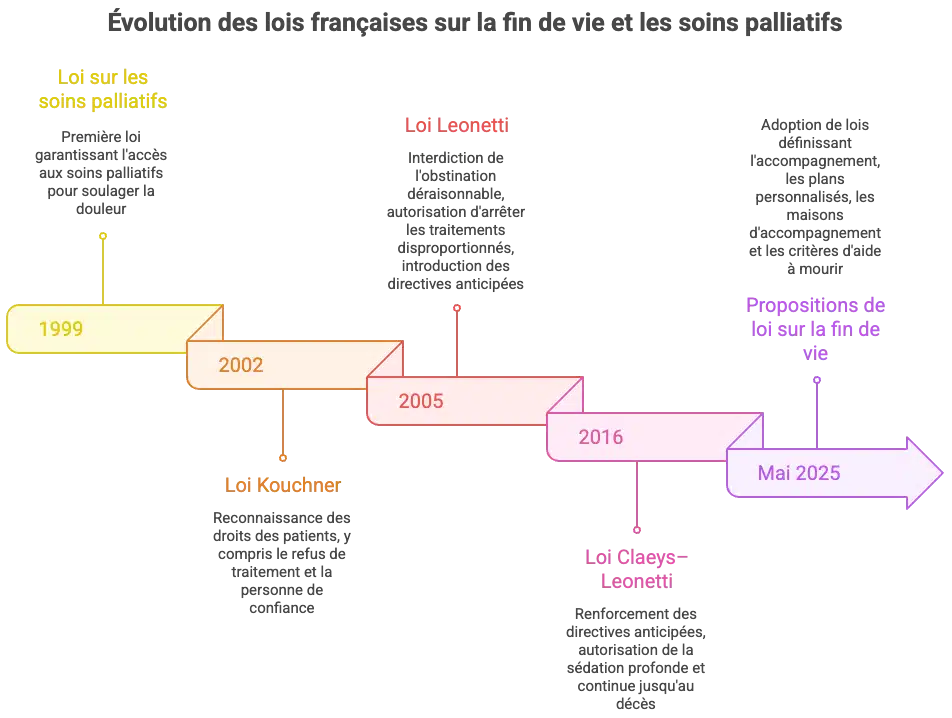

La loi française permet à chacun d’exprimer ses souhaits à l’avance. Les directives anticipées, introduites en 2005, sont devenues contraignantes en 2016. Elles permettent d’indiquer si l’on souhaite, par exemple, refuser un traitement lourd ou ou bénéficier, dans des conditions médicales strictement définies, d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, c’est-à-dire être plongé dans un état d’inconscience maintenu jusqu’à la fin de vie, lorsque le patient souffre de douleurs réfractaires ou qu’il choisit d’arrêter un traitement vital. La personne de confiance, désignée par le patient, joue un rôle clé dans les décisions médicales lorsque celui-ci n’est plus en état de s’exprimer. Ces dispositifs sont des repères précieux pour les soignants et nécessitent une bonne compréhension juridique. 👉 Découvrez notre formation : Informer de façon adaptée sur les directives anticipéesLe cadre législatif : histoire et évolutions récentes

(Sources : parlons-fin-de-vie.fr / info.gouv.fr)

(Sources : parlons-fin-de-vie.fr / info.gouv.fr)La formation, une exigence rappelée par la loi et renforcée en 2025

Depuis plus de vingt ans, les textes législatifs soulignent l’importance de la formation aux soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de vie. La loi du 9 juin 1999 posait déjà ce principe : « Les professionnels de santé doivent recevoir, dans le cadre de leur formation initiale et continue, un enseignement relatif aux soins palliatifs et à l’accompagnement. » Cette orientation a été confirmée par la loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti), puis par la loi du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Leonetti), qui rappelle que : « Toute personne a droit à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » (art. L.1110-9 du Code de la santé publique) En 2025, cette exigence est renforcée par la proposition de loi visant à garantir l’égal accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l’Assemblée nationale en mai 2025 et examinée par le Sénat à l’automne. Le texte consacre les soins palliatifs comme un droit opposable, confié à la responsabilité des Agences Régionales de Santé. Il prévoit également que l’accompagnement doit être global, incluant le soutien aux proches « y compris après le décès » (article 1er du texte adopté). Parallèlement, une stratégie décennale dotée d’1,1 milliard d’euros (2024–2034) vise à renforcer l’offre en soins palliatifs, avec un objectif d’une unité de soins palliatifs par département et un accent mis sur la formation des professionnels. Ces évolutions rappellent que la formation n’est pas seulement un outil destiné aux médecins et aux infirmiers, mais un enjeu de société. Car garantir un accompagnement digne suppose que l’ensemble des acteurs — soignants, travailleurs sociaux, bénévoles, accompagnants indépendants — puissent développer des compétences adaptées. Comme le rappelle la Haute Autorité de Santé : « La formation continue […] est un enjeu majeur pour diffuser la culture palliative, améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie et soutenir les équipes. »Portrait des acteurs : qui accompagne la fin de vie ?

Les professionnels de santé

Ils regroupent médecins, infirmiers, aides-soignants, psychologues, assistants sociaux, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et pharmaciens. Le travail en équipe est essentiel : soulager la douleur, écouter le patient, soutenir les familles et anticiper les crises.Les bénévoles

Formés par des associations reconnues, les bénévoles d’accompagnement apportent une présence humaine et une écoute précieuse. Leur mission est strictement encadrée par une charte et des règles précises : ils n’ont pas de rôle médical, n’effectuent aucun geste de soin ou de confort, et n’interviennent pas dans la sphère intime.Les référents de l’accompagnement de la fin de vie et les doulas

En intervenant à domicile et au sein des établissements, les référents de fin de vie jouent un rôle central : ils soutiennent le patient/résident, facilitent la communication avec les proches voire avec les équipes et veillent au respect de ses volontés. Leur présence permet d’humaniser le parcours de soins et d’éviter les ruptures d’accompagnement. Lire notre article : Doula de fin de vie, biographe hospitalière, neztoile… Ces nouveaux métiers de la fin de vie.Les biographes hospitaliers

Les biographes hospitaliers offrent un autre type de soutien : ils recueillent la parole des patients, rédigent leur récit de vie, parfois sous forme d’un livre ou d’un document transmis aux proches. Cette démarche permet de restaurer une continuité identitaire, de laisser une trace, et d’apporter un apaisement précieux aux familles. Ces initiatives témoignent d’un élargissement du champ de l’accompagnement de fin de vie, qui dépasse le cadre strictement médical.Les proches et les aidants

Les proches jouent un rôle majeur auprès des personnes en fin de vie. Mais cet engagement peut entraîner une profonde fatigue émotionnelle et physique. Consciente de cette réalité, la loi reconnaît aujourd’hui le statut des aidants et prévoit des dispositifs de répit. Dans les faits, ces solutions restent encore inégalement réparties sur le territoire, rendant la formation des proches et l’accès à des relais d’accompagnement essentiels.Pourquoi se former à l’accompagnement de la fin de vie ?

Une population vieillissante et des besoins croissants

En 2024, 21,5 % des Français avaient 65 ans ou plus et 10,4 % avaient plus de 75 ans. L’espérance de vie dépasse 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes, mais les années sans incapacité progressent moins vite, ce qui allonge les situations de dépendance. Chaque année, 100 000 patients sont pris en charge en soins palliatifs alors que le besoin est trois fois supérieur. La pénurie est visible : seulement 166 unités de soins palliatifs existent et 20 départements en sont dépourvus.

Respecter les droits et répondre aux attentes

Se former, c’est être capable de respecter la loi mais aussi les attentes sociales. En 2024, une grande majorité de Français se déclaraient favorables à un accompagnement médicalisé pour mourir, tout en insistant sur le développement des soins palliatifs. Les débats sociétaux influencent directement les pratiques professionnelles.Prévenir l’épuisement professionnel

Accompagner en fin de vie est une tâche éprouvante. Les formations intègrent des outils pour préserver l’équilibre émotionnel des accompagnants, condition indispensable pour durer dans ces métiers.Des opportunités professionnelles

La stratégie nationale prévoit d’augmenter le nombre d’unités spécialisées et d’investir massivement dans la filière palliative. Ces évolutions signifient davantage de postes, notamment dans les hôpitaux, EHPAD et associations.Comment se former ?

Analyser les offres

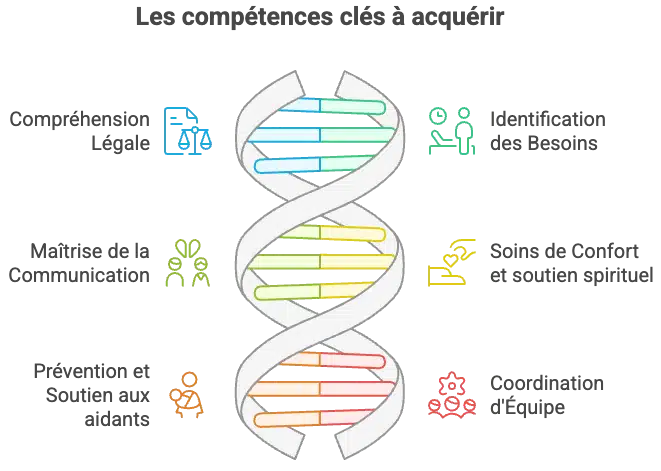

Les formations varient par leur durée, modalités (présentiel, distanciel, mixte), contenus et certifications. Les plus pertinentes combinent :- droit et éthique,

- compétences cliniques (évaluation de la douleur, soins de confort),

- communication et écoute,

- prévention de l’épuisement.

Les compétences clés à acquérir

Ces compétences sont transférables dans de nombreux contextes : hôpital, domicile, structures médico-sociales.

Le métier de référent de la fin de vie et du deuil : missions et perspectives

Qu’est-ce qu’un référent ?

En établissement

C’est un professionnel-ressource dans son établissement. Il informe et soutient le patient résident et sa famille, organise des temps d’échange (goûter mortel, atelier d’information…), conseille et forme ses collègues.À domicile

C’est un repère pour le patient et ses proches dans un moment souvent marqué par l’angoisse et l’isolement. Il informe et soutient la personne malade et sa famille, facilite la communication avec les soignants intervenant à domicile (médecin traitant, infirmiers libéraux, services d’aide), veille au respect des souhaits exprimés et oriente vers les ressources existantes (associations, groupes de soutien, dispositifs de répit). Il contribue à créer un climat de confiance, en aidant chacun à trouver sa place dans cet accompagnement.Où peut il exercer ?

- Dans les hôpitaux, aux côtés des équipes mobiles de soins palliatifs

- En EHPAD, où il accompagne résidents et familles et les professionnels qui en font la demande.

- A domicile

- Dans les associations

- Dans les collectivités, à travers les maisons d’accompagnement prévues par les lois de 2025.

Quelles perspectives ?

Les projets de loi prévoient la création de nouvelles structures et la montée en puissance de la filière universitaire en médecine palliative. Les référents formés seront indispensables pour répondre à ces besoins.Au-delà des soins : accompagner les proches et gérer le deuil

L’impact du deuil sur les familles

Un deuil mal accompagné peut laisser des traces durables : culpabilité, solitude, difficultés à reprendre une vie normale.Les pratiques d’accompagnement du deuil

- Informer et communiquer clairement avec les familles.

- Respecter les rituels et les cultures.

- Proposer des temps de recueillement et des groupes de parole, comme les Apéros de la Mort.

- Orienter vers des psychologues spécialisés ou des associations.

- Aider dans les démarches administratives.

Une formation unique pour devenir référent de l’accompagnement de la fin de vie et du deuil

Happy End a conçu une formation innovante destinée aux soignants, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, professions libérales et personnes en reconversion. L’objectif : former de véritables référents, capables d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches.

Les points forts de la formation

Une approche transversale

Le programme alterne apports théoriques (cadre légal, éthique, psychologie du deuil) et ateliers pratiques et mises en situation (écoute active, gestion des émotions, rituels d’accompagnement, posture professionnelle).Une référence aux lois et aux évolutions récentes

Les grands textes de 2005, 2016 et 2025 sont étudiés et mis en perspective avec les pratiques actuelles pour garantir un accompagnement conforme au droit des patients.Un focus sur l’accompagnement du deuil

Des modules spécifiques explorent les mécanismes psychologiques, la souffrance globale, la diversité des pratiques culturelles et les besoins des proches.

Des modalités adaptées à tous

La formation se déroule en présentiel et distanciel, selon un rythme qui permet à la fois l’approfondissement personnel et la pratique professionnelle.

Une certification reconnue

À l’issue des 154 heures de formation (22 jours), un certificat de « Référent de l’accompagnement de la fin de vie et du deuil » est délivré. Chaque participant bénéficie en outre d’un accompagnement personnalisé, d’un accès à la communauté Happy End et à l’issue de la formation, d’un référencement sur l’annuaire des professionnels.Un métier d’avenir, au cœur des besoins sociétaux

Dans un contexte où seuls 50 % des besoins en soins palliatifs sont couverts en France, devenir référent, c’est répondre à une attente forte et contribuer à diffuser une véritable culture de l’accompagnement.

Les évolutions législatives récentes insistent sur la nécessité de renforcer la formation et la coordination autour des situations de fin de vie. Pour les professionnels en exercice comme pour ceux en reconversion, cette formation constitue un investissement durable et porteur de sens.

👉 Prêt à vous engager ? Découvrez la formation « Référent de l’accompagnement de la fin de vie et du Deuil » et devenez acteur du changement.

Commentaires